诚信宣传——李冬冬:给武器配上最敏锐的“眼睛”

时间:2023-01-07 来源:天津市科学技术局 作者:佚名

由于在目标检测跟踪领域作出了突出贡献,国防科技大学电子科学学院自动目标识别(ATR)国家级重点实验室副研究员李冬冬成功入选中国科学技术协会公布第七届青年人才托举工程人选名单。

这些年来,从地方院校到军队院校、从军事科研的“门外汉”到为战而研的“行家里手”,80后李冬冬在科研创新道路上完成了一次又一次蜕变。

“这些年,我做的就是给武器配上一双‘锐眼’,让它们能将跟踪目标‘看’得清清楚楚。”李冬冬说。

2012年,李冬冬以优异成绩从武汉大学测绘科学与技术专业被保送到国防科技大学信息与通信工程专业攻读硕士研究生。跨专业读研,要面临不小的压力,但李冬冬做好了思想准备。“既然选择来到部队,便做好了吃苦的准备,我要努力为国防事业添砖加瓦。”他说。

专业基础薄弱,他就利用业余时间补课;军事技能不过关,他就每天早起锻炼。凭借不服输的劲头,硕士毕业时,他因科研成绩突出荣立个人三等功,并选择留在部队继续攻读博士学位。

由于成绩优异,李冬冬毕业后留校任教。军队院校是部队战斗力的重要支撑,要想服务好一线部队,不能“关起门”来搞学术。可刚刚参加工作时,李冬冬只擅长写论文。“不了解部队和装备,怎能成为合格的国防科技工作者?”这让李冬冬犯了难。

一次,李冬冬和所在团队的老师赴某部队开展项目调研。该部队领导婉转地说:“这些‘遥远’的科研成果,解不了部队的‘近渴’。当下有一个难题,你们若能解决就是帮大忙了。”

部队领导说的难题,是某武器目标定位精度不高的问题。回到实验室,李冬冬和团队老师立刻展开研究,仅用10天时间就找到了解决难题的技术方法。问题不算难,但要满足严苛的战场环境并不容易。该解决方案应用之后,部队反馈很有效,但战场适用性却有待提高。

为进一步提升适用性,李冬冬多次到荒无人烟的戈壁滩和海岛等地开展试验,获取第一手数据。练兵场上,免不了风餐露宿。李冬冬累了就睡在车上,饿了就吃几口干粮,几天下来人又黑又瘦。但在他看来这都不算什么,“只要成果能真正满足部队所需,一切都是值得的”。经过近两个月的刻苦攻关,李冬冬和团队成员成功解决了某武器目标定位精度难题,并提高了该技术的战场适用性。

近年来,李冬冬围绕研究课题,提出了视觉目标检测跟踪系列算法,并将其应用在多个国家级科研课题研究中。他也先后入选湖南省科技创新人才计划优秀博士后创新人才项目,担任中国航空学会信息融合分会和中国人工智能学会模式识别专委会青年委员,并主持了包括国家自然科学基金青年基金、国防基础科研计划项目在内的多个科研项目。

“部队的需求,就是我开展科研攻关的方向。”在采访的最后李冬冬说,“只要能为增强部队战斗力作出贡献、只要能满足官兵打仗所需,再硬的‘骨头’,我也要‘啃’下来。”

原文链接:https://kxjs.tj.gov.cn/ZWGK4143/ZXGZ7816/kycxykjll/gzdt4/202301/t20230103_6066985.html

[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。

最新信息

- 2025-07-23工业和信息化部开通重点车...

- 2025-07-23海关总署:去年我国工业机...

- 2025-07-232025年6月份规模以上...

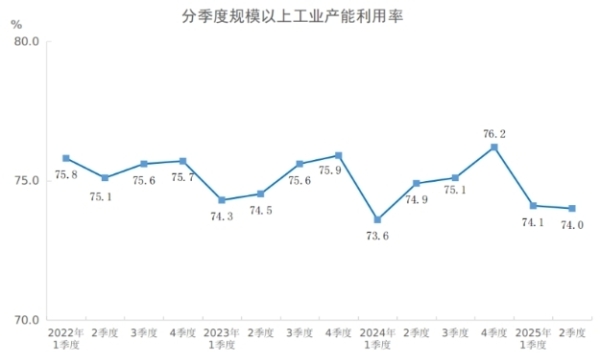

- 2025-07-232025年二季度全国规模...

- 2025-07-23市场监管总局 工业和信息...

- 2025-07-2310组数据,速览上半年工...

- 2025-07-23国新办举行新闻发布会 介...

- 2025-07-23上半年我国工业经济稳步提...